Tranches de vie d’un « Bioforce 1984 »

Stéphane Rousseau est un diplômé Bioforce de la première heure, ou presque : il a fait partie de la 2e promotion de « Bioforce » en 1984. Après 35 ans d’un parcours effectué essentiellement au sein d’ONG et d’agences des Nations Unies en Asie du Sud-Est et Océanie, et alors qu’il est devenu professeur d’université en Thaïlande, il a décidé de partager son expérience dans un livre. « Tranches de vie d’un expat’ de l’humanitaire » est un livre riche, humain, touchant, pédagogique. « L’action humanitaire à hauteur d’homme » comme le décrit Jean-Baptiste Richardier, fondateur d’Handicap International, dans sa préface.

Un livre à mettre dans les mains de ceux qui veulent mieux comprendre ce qui les attend sur le terrain

En plus d’y découvrir (entre autres) le fonctionnement d’un camp de réfugiés, vous partagerez les doutes, les tiraillements, les frustrations et les moments de lumière, de ceux qui en ont la charge. Une vision complète, complexe et non manichéenne de l’expérience humanitaire, de ses limites, de ses nécessaires remises en question, de ses errements ET de sa grandeur. Un livre à mettre dans les mains de ceux qui veulent mieux comprendre ce qui les attend sur le terrain. Nous sommes partis à la découverte de Stéphane au cours d’un entretien qu’il nous a accordé fin 2020.

« Quand j’ai entendu parler de Bioforce, j’étais très enthousiaste et j’ai postulé immédiatement »

« Après le bac je suis parti travailler en Angleterre comme bénévole auprès de personnes handicapées. A mon retour, je me destinais à un travail social, et c’est ainsi que j’ai entamé des études de psychomotricien, qui me plaisaient beaucoup. En revanche, ça ne me disait absolument rien de me retrouver dans un centre médico-psycho-pédagogique dès l’obtention de mon diplôme. Quand j’ai entendu parler de Bioforce, j’étais donc très enthousiaste et j’ai postulé immédiatement. Le concours à l’époque était assez pittoresque : passage sur une poutre placée très haut dans un gymnase, épreuve de natation, de course d’endurance, puis épreuves de connaissance générale, etc. Ce qui me plaisait beaucoup chez Bioforce, c’était qu’il n’y avait alors pas de spécialisations. J’aimais beaucoup cette polyvalence, je voulais toucher à tout, j’étais très curieux de tout, et c’est ce que j’avais déjà décidé pour mon parcours professionnel. D’ailleurs j’ai eu cette chance inouïe par la suite de passer tous les deux ou trois ans d’un poste à un autre au sein d’organisations différentes, avec des responsabilités différentes, dans des pays différents, aux cultures différentes, etc.

Après l’année à Bioforce il fallait faire deux ans de terrain pour valider son diplôme : ça mettait bien l’accent sur l’importance de la pratique, et c’est aussi ce qui m’avait attiré. Je me suis alors retrouvé sur la frontière khméro-thaïlandaise avec Handicap International, qui était un des premiers recruteurs de stagiaires Bioforce à l’époque. Je me suis occupé d’un atelier de fabrication de prothèses, mais aussi de la mise en place de l’opération parrainage de l’organisation. Ensuite, j’ai été recruté par les Nations Unies, pour la coordination au jour le jour de l’aide humanitaire dans les camps de réfugiés (logistique, protection, construction, distribution, sécurité, etc.), puis sont venues des missions de maintien de paix, en tant qu’enquêteur des droits de l’Homme. A ce moment-là, comme le contexte de mes missions devenait de plus en plus risqué, et que je ne voulais pas que ma première fille soit orpheline trop vite, j’ai arrêté les missions d’urgence et de guerre. Et je suis passé à des fonctions de coordination de projets nationaux ou régionaux d’agences bilatérales ou multilatérales, onusiennes et autres : coordinateur régional pour l’OMS, puis pour la Banque Asiatique de Développement ou directeur de projet pour l’Union Européenne au Laos par exemple. Je me suis aussi investi dans la société civile au Cambodge en mettant sur pied une organisation de coordination d’une centaine d’ONG impliquées dans la santé, qui faisait le pont entre la société civile, le gouvernement et les agences multilatérales. Aujourd’hui, et ce depuis dix ans, je suis professeur à l’Université Thammasat en Thaïlande. Je mène encore de temps en temps des missions de consultance dans le région pour le compte d’organisations internationales. Voilà donc brossés très brièvement mes 35 années de parcours en Asie du Sud-Est et Océanie.

Et cette envie d’écrire, d’où vient-elle ?

Aujourd’hui, je ne suis plus du tout dans l’humanitaire, mais curieusement avant d’en tourner la page, j’éprouvais ce besoin de transcrire et de transmettre. J’avais conscience d’avoir une expérience qui pouvait intéresser des gens. Avant d’écrire le livre, j’ai en effet longtemps tenu un blog, grâce auquel je m’étais rendu compte que les récits qu’il contenait intéressaient beaucoup de jeunes qui voulaient se lancer dans l’humanitaire. Et c’est sans compter les nombreuses demandes qui me venaient de convertir le blog en un livre. Je me suis donc lancé, mais j’ai mis deux ans pour écrire ce bouquin de 400 pages. Il représente donc surtout un désir de partager. Mon objectif n’est évidemment pas financier, et s’il me rapporte quoi que ce soit, l’argent ira d’ailleurs dans cette fondation que je voudrais créer et dont je lance l’idée à la fin du livre.

Revenons en 1984 : vous êtes élève à Bioforce, que vous enseigne-t-on, qu’en retirez-vous ?

A vrai dire au sortir de l’année à Lyon j’étais un peu resté sur ma faim, parce que Bioforce avait suscité en moi tellement d’attentes ! Je n’avais pas encore « digéré » tout ce que j’avais appris. Mais c’est une fois sur le terrain que tout m’est revenu à propos : j’avais appris beaucoup plus que je ne le pensais à l’époque ! Pendant la formation à Lyon, ce qui me plaisait le plus, c’était les cours pratiques, parce que venant d’une fac de médecine, je n’étais pas forcément très « technique ». Les cours de mécanique, d’électricité, de soudure m’ont passionné. Tous les autres cours étaient intéressants, mais j’avais du mal à en extraire la substance. Encore une fois, ce n’est que sur le terrain que la teneur m’est apparue. Je me suis rendu compte bien après que la formation Bioforce m’avait effectivement bien ouvert l’esprit, que grâce à elle je comprenais mieux les pays « du Tiers-Monde », comme on les appelait à l’époque. La formation m’a permis une grande facilité d’adaptation sur le terrain. Je réalisai que c’était moins les connaissances que l’état d’esprit qu’on nous inculquait qui primait alors. Il y avait à Bioforce un esprit assez – disons, anticolonialiste – comme je le raconte dans le livre dans le chapitre sur l’atelier de Boraï en Thaïlande : toutefois il me fallut aussi apprendre beaucoup par essais et erreurs pour je trouve enfin la bonne posture, que je comprenne le défi du développement ; comment trouver l’approche humble tout en étant capable d’échanger, ce qui rendait la chose tout à fait passionnante. Cette approche du « on observe avant d’ ouvrir sa bouche », au lieu du « je suis celui qui a la connaissance et qui va la porter à ces pauvres malheureux qui ne comprennent et ne savent rien ». On avait bien compris qu’avant d’intervenir, il fallait d’abord bien comprendre ce qui se passait sur le terrain, ce que les autochtones maitrisaient déjà bien, et quelles étaient leurs traditions en matière de savoir-faire, etc. La bien-pensance sévissait alors pas mal au sein de beaucoup d’ONG dans les années 80 et donc, Bioforce apportait son « plus » à la réflexion ambiante. Aujourd’hui les idées ont beaucoup évolué à ce sujet, et on peut espérer qu’un peu moins d’erreurs de cette nature sont commises.

Sur le plan purement pratique, Bioforce m’a beaucoup apporté : par exemple, en temps de mousson, la fameuse manœuvre du balancier qu’on apprend en cours de 4×4 « seconde-marche arrière-seconde-marche arrière » m’a toujours aidé à désembourber mon 4×4 ou celui de mes collègues ! Pour le 4×4 diesel qui ne démarre pas, le réamorçage à la pompe manuelle et tant d’autres de ces petits trucs du système D ont fait des merveilles ! Je n’ai pas pratiqué la soudure, mais quand j’ai eu des ouvriers à superviser, il était toujours bon de pouvoir comprendre comment les choses se faisaient. Quant aux soins infirmiers, j’ai eu beaucoup d’occasions de les pratiquer, surtout les gestes de premiers secours: je décris dans le livre le stage que nous faisions alors chez les pompiers de Lyon pendant la formation Bioforce. Une période marquante pour moi, en termes d’apprentissage, mais surtout d’état d’esprit, d’actions d’équipe. Ces équipes d’intervention d’urgence dans lesquelles on n’a même plus besoin de parler comme chacun sait exactement ce qu’il a à faire. J’étais en admiration devant nos instructeurs pompiers. Comme par la suite j’ai souvent tenu des postes de sécurité, dans des situations de guerre quelquefois assez sensibles, cet apprentissage auprès des pompiers m’aura beaucoup apporté, notamment en termes de maîtrise de soi quand on est responsable et qu’on doit agir dans l’urgence. Tout cela, ce sont des compétences que j’ai acquises, ou en tout cas, commencé à acquérir, à Bioforce !

En Thaïlande, en pleine fabrication d’un manchon de prothèse en cuir, pour une amputation difficile Syme.

Au Pérou, en stage dans le cadre de sa formation à Bioforce

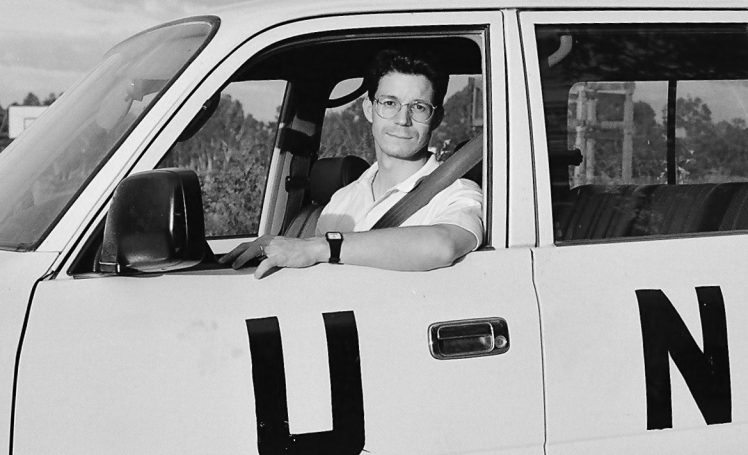

Coordination de camp de réfugiés à la frontière khmero-thaïlandaise

Avec les policiers du camp de réfugiés khmers administré par les Khmers Rouges d’O’trao

Pourquoi cette décision d’arrêter l’humanitaire ?

Comme je le dis dans l’épilogue du livre, je ne regrette rien du tout, c’est un métier merveilleux, mais j’avais trop de questionnements. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai fait mon Master en coopération internationale, développement et action humanitaire à La Sorbonne. Je me disais qu’il ne m’était plus possible de continuer à faire de l’humanitaire, sachant que les causes des crises humanitaires dans lesquelles j’intervenais étaient en majorité d’origines humaines et politiques. Je voulais alors m’occuper des causes plus que des conséquences de ces catastrophes. L’humanitaire a extrêmement évolué depuis les années 80, et quand je rencontre aujourd’hui des jeunes humanitaires, je me rends compte qu’ils sont beaucoup plus professionnalisés que je ne l’étais à leur âge, avec les bons et les mauvais côtés.

Après des années de terrain je trouvais de plus en plus frustrant d’arriver toujours après ces catastrophes, causées par les hommes. Je m’intéressai alors beaucoup plus à essayer d’analyser les causes et à en transmettre les enseignements. Mon rêve devint alors d’enseigner, d’accompagner, de faire du mentorat. Et c’est ce que je fais aujourd’hui, en Thaïlande. J’ai d’abord enseigné les sciences sociales et comportementales dans un Master international de santé publique, puis enchainé sur bien d’autres cours en gestion de programmes, de partenariat, etc. Depuis peu j’enseigne aussi un cours sur la mondialisation, qui traite, entre autres, des migrations, du transfert de l’information et des données, et sur comment appréhender la complexité des crises contemporaines, etc.

Vous l’avez un petit peu évoqué, vous voyez maintenant des nouveaux humanitaires, que constatez-vous comme changement ?

Je trouve que l’humanitaire s’est nettement professionnalisé, sur le plan technique comme sur les cadres juridiques d’interventions, mais aussi sur le plan contractuel pour les humanitaires. Par exemple, alors que j’ai passé 35 ans de ma vie en missions, je n’ai pas de retraite, et ça m’est une très grande source d’anxiété. Je sais qu’aujourd’hui les humanitaires ont des contrats plus protecteurs, qui incluent les assurances, les points retraite, les aller-retour en France, etc. Dans les années 80, on faisait un peu de la voltige sans filet ! Aujourd’hui, je suis régulièrement le réseau des Bioforce sur Facebook et quand je lis les échanges entre humanitaires, je les trouve d’un très bon niveau. Les jeunes humanitaires d’aujourd’hui ont vraiment de solides connaissances. J’ai dû travailler et apprendre longtemps pour pouvoir me mettre à ce niveau-là, alors je suis assez impressionné de ce que je lis ; ça doit aussi être l’expression mon complexe de l’imposteur…

J’ai vraiment découvert le côté très structuré et professionnel de la coopération internationale quand j’ai pris mon poste à l’OMS aux Philippines. Ça m’a beaucoup marqué parce que j’avais déjà pas mal d’expérience, et que je me rendais compte soudain que j’avais tout à réapprendre. Cela m’a permis de comprendre la différence énorme qu’il existait alors encore entre le monde ONG/société civile et le monde diplomatique des agences multilatérales. C’est dans le domaine de la communication que cela se voyait le plus : à l’époque certaines ONG faisaient des déclarations publiques un peu trop à la légère. Ce qu’on ne peut absolument pas se permettre à l’OMS (ou à l’ONU en général) quand on sait que les journalistes se feront un point d’honneur de relever vos propos les plus sensibles comme « de source onusienne ». Cela m’a d’ailleurs valu parfois quelques petites expériences douloureuses avec certains journalistes.

Quel bilan faites-vous alors de ces années d’humanitaire ?

Je reviens toujours à ces questionnements : il faut bien sûr continuer d’agir sur le terrain, mais il faut agir beaucoup plus en amont ; trouver les causes de la crise sur laquelle on intervient. Cela nous mène presque toujours à des causes humaines et politiques : échanges commerciaux internationaux inéquitables, injustice sociale des systèmes en place, mépris à l’égard de certaines populations, etc. C’est à ce niveau-là que je veux travailler dorénavant. L’humanitaire est indispensable tant qu’il existera des gens en détresse absolue, mais ça ne résout rien. Les gens que j’admire le plus, qui sont devenus mes maîtres à penser, comme Rony Brauman, ont fait du terrain puis ont pris du recul pour réfléchir et s’attaquer dorénavant aux analyses des causes des crises humanitaires de manière beaucoup plus approfondie que l’actualité nous le livre. Parce que c’est bien d’écoper, mais ce serait mieux de réparer le bateau !

Si vous deviez vous engager dans l’humanitaire aujourd’hui, que feriez-vous différemment ?

Je serais beaucoup plus à l’écoute des populations locales. Ça va sûrement avec l’âge. Quand on est jeune, on a toute cette énergie qui brûle en nous, on veut faire et on veut les preuves de ce qu’on accomplit, parfois au détriment de la dignité des populations qu’on vient secourir. Ça n’est pas tant qu’on essaie de se mettre en avant, mais plutôt de se prouver qu’on peut faire quelque chose et que notre action est efficace. J’ai complètement changé d’approche. C’est davantage la dimension d’accompagnement qui m’intéresse. Je me dis à chaque fois que j’arrive sur une mission, que je suis là pour transmettre et partir. Mon rôle c’est d’apprendre auprès et avec les autochtones et voir ce que je peux aussi leur transmettre. Et de me réjouir ensuite de les voir s’autonomiser, et ne plus avoir de raison d’être là. Cet état d’esprit rejoint une des évolutions actuelles de l’humanitaire, encore théorique pour l’instant, de la « localisation » de l’aide, où les acteurs de solidarité des pays en crise sont remis au centre des décisions et des actions, d’où l’importance donnée au renforcement des capacités. C’est l’approche dans laquelle il me semble Bioforce s’inscrit aujourd’hui, et je trouve cette évolution très intéressante et tout à fait positive.